L’altra faccia del calcio fra mafie, soldi sporchi e partite truccate

I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA ULTRÀ PADRONI, VIOLENZA E TROPPE COMPLICITÀ

Èl’altra faccia del calcio, quella spesso oscurata dalle luci della ribalta, dalla regia unica stile fotoromanzi Lancio e in qualche caso dalla narrazione quotidiana. Eppure molto di questo è sotto gli occhi di tutti: è il mondo di sotto e di mezzo, quello che drena risorse, semina paure e discredito, che rende lo sport più seguito al mondo un romanzo criminale. Ciò che emerge dalle migliaia di pagine di testimonianze e documenti raccolti dalla commissione parlamentare Antimafia è da far accapponare la pelle e va ben oltre la sintesi diffusa lo scorso 14 dicembre. Qualcosa che si aggiunge al già devastante carico di debiti (miliardario) del nostro calcio, agli stadi semivuoti, alle risorse drenate da procuratori ingordi, alla mancata qualificazione mondiale e alla crisi della Federcalcio e della Lega A, commissariata e devastata da liti nel nome della corsa all’oro sempre meno luccicante dei diritti tv.

Questa è la storia del calcio del malaffare, della commistione perversa e sistematica fra ambienti ultrà e criminalità che spesso sfocia nel proselitismo politico delle frange estreme. Per non parlare della melma degli affari illeciti, dell’evasione fiscale, dei tentativi di falsare le partite che devastano il mondo dei dilettanti, quello che si vede meno e che per questo è ancora più appetibile per chi vuole fare affari loschi a basso rischio.

1

IL CONTROLLO

DEL TERRITORIO

DEL TERRITORIO

Uno fra i principali problemi che l’Antimafia mette in evidenza è la «

contaminazione, da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso delle tifoserie organizzate e, per il tramite di queste, le forme di condizionamento delle società sportive professionistiche

». Viene constatato come in tutte le manifestazioni dell’estrema destra ci siano ultras. «

Le curve

– scrivono i commissari –

possono essere “palestre” di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale

». Il capo della polizia,

Franco Gabrielli

, sentito dalla commissione, è stato chiaro: «

Solo nei primi tre mesi del 2017 sono stati impiegati, per le partite, contingenti di forze di polizia per oltre 165mila unità

». Con costi a carico del contribuente. Di tanto in tanto il mondo della politica si sveglia, con promesse figlie dell’emergenza ma senza seguito. La più eclatante e disattesa è stata quella dell’allora premier

Matteo Renzi

, nel maggio 2014, dopo l’uccisione del tifoso napoletano

Ciro Esposito

vicino all’Olimpico di Roma: «

Gli straordinari delle forze dell’ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio, non dai cittadini

». Un tweet rimasto aria fritta. Nel frattempo gli stadi e, soprattutto, le curve, sono ancora zona franca: «

L’anarchia nella gestione degli spazi per i tifosi più estremi è anche funzionale a rendere più difficile l’identificazione dei singoli individui

». In questo modo si creano piccoli “eserciti” con capi e capetti, i quali dettano regole a colpi di intimidazione. In questo contesto i comportamenti violenti e antisportivi vengono utilizzati come armi di pressione e ricatto nei confronti delle società. Talvolta arrivano biglietti omaggio, gadget e magliette da rivendere, soldi per le trasferte. Questo per il principio della responsabilità oggettiva delle società, che ha senso per il controllo dell’operato dei tesserati (ad esempio per le partite truccate) ma che potrebbe essere attenuato una volta messe in grado le società di controllare il “territorio”.

2

IL BAGARINAGGIO

E LE INFILTRAZIONI

E LE INFILTRAZIONI

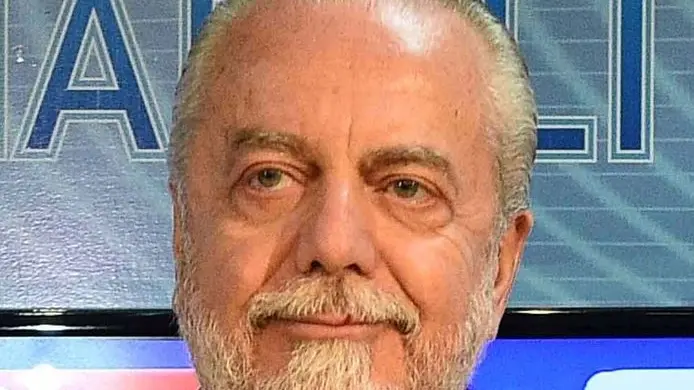

L’ultimo clamoroso processo sportivo, che ha riguardato la Juventus, al di là delle conclusioni dell’appello che hanno attenuato la posizione del presidente

Andrea Agnelli

, ha certificato il pesante attacco della ’ndrangheta, che a Torino si è inserita come intermediaria del bagarinaggio gestito dagli ultrà bianconeri. Alcuni dei capi della tifoseria più accesa sono organicamente appartenenti ad associazioni mafiose. E le infiltrazioni sono purtroppo ben diffuse anche altrove, certificate da corpose inchieste a Catania, Napoli e Genova sponda rossoblù. Di fatto il mafioso non ha bisogno di ostentare l’appartenenza, tutti lo sanno, basta il passaparola per fargli prendere il potere e “mimetizzarsi” in un ambiente dove a quel punto tutto è permesso. Una situazione che si protrae da tempo, spesso anche utilizzando i giocatori come strumento di ostentazione del potere. A Napoli, in una realtà dove il controllo delle curve rispecchia quello della suddivisione geografica dei clan camorristici, il presidente

Aurelio De Laurentiis

ai giocatori ha fatto firmare contratti con clausole che vietano i contatti con i tifosi.

3

LE COMPLICITÀ

CON I PEGGIORI

CON I PEGGIORI

C’è poi il capitolo del colpo al cerchio e quello alla botte, che ben si esemplifica con

Claudio Lotito

, presidente di una Lazio ereditata con pesanti intrecci con il peggiore universo ultrà. Contro quel coacervo di malaffare, ha ingaggiato una lotta dura ma in alcune occasioni ha avuto comportamenti al limite della connivenza, il più eclatante dei quali in occasione dell’ultima squalifica della curva per razzismo. Con un artificio imbarazzante ha aperto a quei tifosi inibiti l’altra curva e dato il là alla vergognosa pioggia di adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma. Lotito è stato indagato dalla giustizia sportiva anche per l’imbarazzante tentativo di presa di distanze («

Annamo affà ’sta sceneggiata

») con la deposizione di fiori alla sinagoga di Roma peraltro definita moschea in tv. Con la solita sagra dei cavilli poi Lotito è stato salvato. Gli ultrà hanno trovato solidarietà dai rivali giallorossi nel nome della comune militanza nell’ultradestra.

4

IL “MISTERO”

DEGLI STEWARD

DEGLI STEWARD

La gestione dell’ordine pubblico negli stadi è passato da un regime di monopolio delle forze dell’ordine a uno misto con la presenza di personale stipendiato dalle società all’interno degli impianti (steward). Personale che si è molto spesso rivelato inadeguato al pari di regole aggirabili. Prima di ogni partita un comitato (Gruppo operativo sicurezza, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza) pianifica ogni intervento, alcune società presidiano la struttura anche alla vigilia curando la formazione nei dettagli. Altre, come il Genoa, nulla lasciano trapelare su formazione e reclutamento degli steward.

5

IL DASPO E LA REALE

EFFICACIA CHE NON C’È

EFFICACIA CHE NON C’È

Altri dubbi emergono dalla reale efficacia dello strumento di “squalifica” dei tifosi violenti, il cosiddetto Daspo. In teoria dovrebbe durare da uno a cinque anni ma si può arrivare a otto nei casi più gravi. Per renderlo realmente efficace dovrebbe essere abbinato con l’obbligo di presentarsi a un comando di polizia negli orari della partita ma per attivare questa sanzione accessoria servono passaggi così complessi che talvolta inducono a lasciar perdere. E ci sono i ricorsi all’immancabile Tar che ne riducono numero e portata ma il fenomeno per fortuna è in calo (dal 12% del 2012-13 al 4,8 del 2014-15). In tutto oggi ci sono poco più di 5.000 tifosi “daspati” a testimonianza dell’invivibilità dello stadio, che scoraggia dalla frequentazione veri sportivi, giovani e famiglie. L’Antimafia sintetizza ciò che si dovrebbe ma non si riesce a fare: «

Trovare un sistema per applicare le regole anche nelle curve, perché questo elemento di “riappropriazione” del “territorio-stadio” da parte delle istituzioni e delle società è assolutamente propedeutico al recupero della dimensione sociale del calcio

». Di fatto è la certificazione di un colossale fallimento, con un dato che fa paura. A riferirlo è stato il capo della polizia, Gabrielli: «

La presenza di personaggi con precedenti penali nelle curve è alta, spesso arriva al 25 per cento

».

6

IL RICICLAGGIO

DI DENARO SPORCO

DI DENARO SPORCO

Uno dei filoni d’inchiesta dell’Antimafia riguarda il tema della proprietà delle società di calcio, del riciclaggio attraverso i club e delle altre forme di illeciti economico-finanziari perpetrati dalle organizzazioni criminali. Le società ormai hanno fatturati giganteschi, alcune sono quotate in Borsa, il giro di affari sfiora i quattro miliardi ed è comprensibile come siano crescenti i rischi di ingerenze delinquenziali. E ormai non si può più neanche ragionare solo in termini nazionali, perché gli intrecci si perdono in Paesi dove sono risibili i controlli. Il quadro d’insieme è comunque devastante: dal 2000 sono fallite 162 società calcistiche, a causa soprattutto di una rete di controlli che in passato si è rivelata un vero colabrodo. Secondo il Gruppo di azione finanziaria internazionale, organismo di coordinamento delle politiche di lotta al riciclaggio, tutto questo si «

unisce a un livello di professionalità dei protagonisti non sempre adeguato

». Inoltre, «

gli enormi flussi generati dai trasferimenti dei calciatori, dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni, del merchandising, seguono vie non sempre trasparenti

». Ma quel che è peggio è che «

la necessità di mantenere immacolato il prestigio per non scalfire la capacità attrattiva di investimenti può indurre i dirigenti delle squadre a nascondere la reale portata del fenomeno del riciclaggio i cui contorni sono spesso più estesi di quanto non si sappia

». Quando poi si potrebbe intervenire, sono gli stessi soggetti ad aggirare i controlli. Viene portato come esempio quello recente del Mantova calcio, dove «

esponenti legati alla camorra, al fine di tener celata la propria riconducibilità all’organizzazione criminale, avrebbero frazionato le proprie quote, in modo di evitare la soglia del 10% oltre la quale serve l’informazione antimafia

».

7

CONTROLLI INEFFICACI

GESTIONE BAROCCA

GESTIONE BAROCCA

L’Antimafia dedica decine di pagine ad analizzare la scarsa efficacia degli organismi di controllo sugli equilibri finanziari e sul rispetto dei principi finanziari delle società (Covisoc e Covisod) e anche sull’intreccio perverso di personalità giuridiche dei vari enti di governo e gestione dell’attività. La Federcalcio ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ma svolge la propria attività «in armonia con gli indirizzi del Coni», che però è soggetto di diritto pubblico ed è sotto la sorveglianza dei ministeri per i Beni e le attività culturali e dello Sport. Come ha ampiamente testimoniano l’ultima crisi provocata dalla mancata qualificazione al Mondiale e le conseguenti dimissioni del presidente

Carlo Tavecchio

, nessuno riesce a incidere su nessuno: commissariare è impossibile e a oggi è ancora tutto fermo, compresa la partita per l’assegnazione dei diritti tv per le prossime tre stagioni. Il che aggiunge incertezze sulle risorse a una realtà già in crisi. Un ampio capitolo è dedicato anche a quella che di fatto è l’impossibilità di sorvegliare i vari passaggi di gestione o di quote societarie, il che rende il mondo di calcio assolutamente permeabile da chiunque.

8

L’INDOTTO E GLI IMBROGLI

DIETRO L’ANGOLO

Fanno gola anche gli affari collaterali, l’indotto. Non solo le scommesse o il merchandisng (magliette, abbigliamenti, accessori). Anche il servizio catering (ristorazione, rifornimento di cibi e bevande) dello stadio di San Siro a Milano è stato al centro di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia sulle infiltrazioni delle cosche calabresi. Il lavoro degli investigatori ha permesso di sventare un tentativo di inserirsi nel settore in favore del Milan attraverso un imprenditore che aveva già gestito un’analoga attività nei confronti dell’Inter. Un derby nel quale stavano per perdere entrambe le società.

9

SOLDI STRANIERI

E VERIFICHE SVANITE

E VERIFICHE SVANITE

A proposito di Inter e Milan, ormai di proprietà cinese, un elemento di preoccupazione ulteriore arriva dalla mancata efficacia dei controlli sui capitali stranieri che stanno arrivando nel nostro calcio, spesso gestiti attraverso catene di società che ne rendono incerta l’origine. La stessa presidente dell’Antimafia,

Rosy Bindi

, era riuscita a far inserire nella legge di bilancio due emendamenti che imponevano in questi casi controlli da parte della Banca d’Italia e adeguate sanzioni. I due emendamenti sono spariti al passaggio successivo, cinque mesi dopo.

Una specie di beffa autogenerata in un Parlamento che da una parte fa e dall’altra disfà. Un caso? Magari lo è, però non è semplice fidarsi in questo contesto dove nulla sembra fuori dalla logica del romanzo criminale.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia

Leggi anche

Video