Storie di piombo”, l’ultima lezione di Sabino Acquaviva

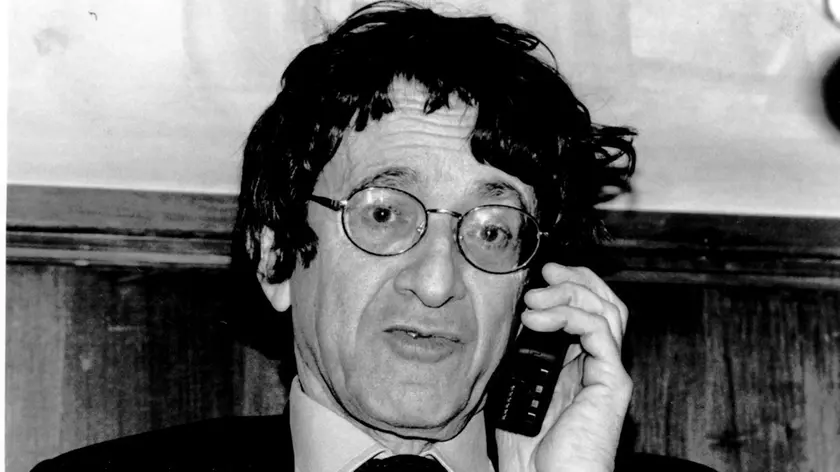

PADOVA-VENEZIA. Sarà anche stato - come diceva lui stesso - «un intellettuale finto e ipocrita» («come tutti gli intellettuali», aggiunge), ma certamente Sabino Acquaviva è stato un uomo fuori dagli schemi, un cattolico capace di grande apertura, un curioso privo di certezze in un mondo culturale che sulle certezze costruiva scelte di campo nette e poco permeabili.

Acquaviva è morto lo scorso dicembre, ma qualcosa del suo pensiero è rimasto in un’opera ultima, che non è un libro ma un documentario intervista con elementi di finzione, che il regista Toni Andreetta ha girato negli ultimi mesi di vita del sociologo padovano.

«Acquaviva era consapevole di essere alla fine» racconta Andreetta «e mi ha chiamato perché voleva dire ancora qualcosa. Io ero stato suo allievo negli anni Settanta, poi avevamo girato insieme un documentario su Padova, ci siamo incontrati molte volte e così è nato questo docu-drama». Realizzato con il Dams di Padova e il contributo della Regione Veneto, il 2 settembre, nei giorni della Mostra del Cinema, verrà presentato all’Excelsior del Lido.

Dice Andreetta: «Siamo partiti da un libro di Acquaviva che si intitola “Sinfonia in rosso”, e racconta gli anni di piombo da un punto di vista diverso. Acquaviva a quel tempo era preside della Facoltà di Scienze Politiche e parlava con gli studenti per capire cosa li spingeva alla ribellione».

E in effetti “Storie di Piombo” è il titolo del cortometraggio, che recupera in parte anche materiale d’epoca, girato dalla stesso Andreetta nel 1979, sulla Padova di allora: «Il film è costruito su tre elementi. Ci sono le parole di Acquaviva, ci sono le parole degli Autonomi di allora, interpretate da studenti del Dams di oggi, ci sono le immagini d’epoca e qualche mio intervento, perché anch’io ho vissuto quegli anni».

E tuttavia questo non è propriamente un film sulla Padova degli anni di piombo, sul 7 Aprile, su Autonomia; è più un film su un sociologo che giunto alla fine della sua vita vuole raccontare quello che ha capito. Con questo gli anni di piombo c’entrano, perché sono l’inizio di una riflessione più ampia, che arriva all’oggi. Acquaviva non si scandalizza quando vede oggi i rivoluzionari di allora completamente imborghesiti e integrati.

Non ha neppure voglia di attribuire colpe o ricostruire storicamente quello che è avvenuto. La lezione è un’altra. «Quella che ho visto allora» dice nel film il sociologo «era una rivoluzione allo stato nascente, una rivoluzione che poi è abortita».

Sul perché, Acquaviva non aveva dubbi. «Era convinto» dice Andreetta «che il ribellismo di quei ragazzi fosse di carattere sociologico, psicologico, addirittura antropologico prima che politico. Poi quel ribellismo ha incontrato una ideologia, il marxismo-leninismo, che era ottocentesca, superata, vecchia, incapace di comprendere realmente le trasformazioni in atto».

E di qui parte la lezione conclusiva di Acquaviva, che si è convinto che una rivoluzione in effetti c’era in quegli anni e ha vinto: era quella scientifico tecnologica. Come dire che da un lato c’erano velleità, ribellismi, sogni; dall’altra una trasformazione globale e radicale indotta dalla tecnica: «le altre erano solo parole» dice Acquaviva nel film. Non si può parlare di disillusione, perché non si era mai illuso («provavo a dire a quei ragazzi che facevano cose vecchie»), ma certo per Acquaviva ritornare al passato e confrontarlo con ciò che è successo dopo - lo dice chiaramente nel film - era parte di un compito che si era dato, quello di imparare a morire: con lucidità, senza sentimentalismi.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia