Mestre, in 200 per ricordare Nico Casagrande, psichiatra illuminato

All’M9 l’incontro dedicato agli oltre cinquant’anni di psichiatria democratica. La moglie di Casagrande: «La cura era per lui un imperativo morale»

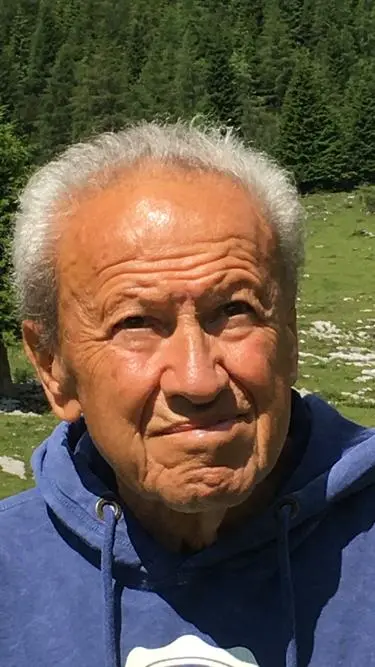

Sono passati diciassette mesi dalla morte di Domenico Casagrande – psichiatra illuminato e braccio destro di Franco Basaglia, che nel 1992 fece chiudere il manicomio veneziano – e questo sabato mattina duecento persone si sono riunite nell’Auditorium Cesare De Michelis dell’M9 per ricordarlo e per celebrare i 52 anni di nascita della “Psichiatria democratica”.

Psichiatria democratica, ideali e rivolte

Un movimento che è nato l’8 ottobre del 1973, nel cuore di Bologna, nel salotto in cui si erano riuniti 12 psichiatri rivoluzionari, tra cui Basaglia, Franca Ongaro e Casagrande, poi Franco di Cecco, Tullio Fragiacomo, Vieri Marzi, Gian Franco Minguzzi, Piera Piatti, Agostino Pirella,Michele Risso, Lucio Schittar, Antonio Slavich. Al centro un solo obiettivo: proporsi come movimento di contestazione che sposta l’attenzione, in fatto di malattia mentale, dal pericolo pubblico alla soggettività, denunciando l’esclusione sociale in quanto prodotto ed essenza delle istituzioni totali.

A ricordare i principi su cui il movimento si è costituito e ha portato avanti le proprie attività e rivendicazioni, oggi come ieri, è Emilio Lupo, responsabile organizzativo di Psichiatria democratica e curatore del volume “Psichiatria democratica, cinquant’anni straordinari”. «Avevamo un’idea di salute mentale ampia, perciò la lotta all’esclusione non riguardava solo la chiusura dei manicomi ma aveva al centro anche migranti e senza tetto» spiega.

Poi sarebbe venuto il periodo della lotta per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), la contestazione dei trattamenti sanitari obbligatori (Tso) prolungati, e l’impegno – cinquant’anni fa come oggi – di ridare speranza alle persone.

In questo, Basaglia era la stella polare. «Metteva tra parentesi la malattia per relazionarsi con i pazienti, guardandoli negli occhi. Ci diceva che avremmo dovuto iniziare da quelli per i quali gli altri medici dicevano che non c’era più niente da fare».

Il ricordo di Nico Casagrande

Con questi insegnamenti è cresciuto, professionalmente e umanamente, anche Nico Casagrande, allievo e amico di Basaglia, con cui lavorò a Gorizia.

«Nico» lo ricorda la moglie Maria Teresa Menotto, «non ha mai rinunciato a parlare chiaro e a dire la sua verità, assumendosene le responsabilità. Non ha mai smesso di pensare alla cura come imperativo morale e processo collettivo».

Ma prima, però, Casagrande era impegnato a Gorizia, nell’ospedale psichiatrico epicentro della rivoluzione basagliana. «Avevamo ricevuto il suggerimento di Basaglia di dimetterci» racconta Lupo, anche lui in Friuli all’epoca, «come segno di protesta contro la provincia che non voleva aprire i centri di salute mentale sul territorio».

Così, a dimissioni presentate, Casagrande passa prima a Trieste e poi torna a casa, a Venezia, dove dirige i servizi territoriali e si batte per la chiusura dei manicomi, prima quello di San Servolo, nel 1978, e poi quello di San Clemente nel 1992.

Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, l’eredità basagliana è ancora un faro nella notte, «soprattutto in questi tempi bui, che non lasciano presagire nulla di buono» conclude Lupo.

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia