L’eredità delle bonifiche nel Veneto Orientale è un ecosistema da tutelare

Il primo argine del Cinquecento, l’idrovora di Cavazuccherina, Trentin e gli anni della malaria: cento anni fa il primo congresso sul tema. La docente Novello di Unipd: «Oggi serve la difesa della biodiversità di un territorio unico»

PADOVA. È iniziato con la Serenissima e non si è ancora concluso il lungo percorso delle bonifiche nel Veneto orientale. «Dopo le fasi della bonifica idraulica, sanitaria, agraria e integrale», spiega Elisabetta Novello, docente di Storia economica all’Università di Padova ed esperta di bonifiche, «siamo da diversi anni entrati nella fase della bonifica ambientale, a tutela del territorio».

Il 23 marzo al centro culturale Da Vinci di San Donà il congresso “Leggere il passato per immaginare il futuro - A cent’anni dal primo congresso regionale veneto delle bonifiche” che si tenne proprio nel 1922. Un appuntamento organizzato dall’Anbi (l’associazione dei Consorzi di bonifica) insieme al Festival delle Bonifiche, la Regione, il Comune altre istituzioni. Sarà l’occasione per riflettere sul ruolo delle bonifiche e dei consorzi.

Tra i tanti interventi ci saranno quelli di Elisabetta Novello (che parlerà del congresso del 1922), Fulvio Cortese dell’Università di Trento, che parlerà della figura di Trentin; Piero Ruolo (Università di Padova) sul rischio costiero in previsione dei cambiamenti climatici).

Professoressa Novello, quando si inizia a parlare di bonifiche nel Veneto orientale?

«La trasformazione del territorio ha origini antichissime, ma i primi grandi interventi sono riconducibili alla Serenissima, il cui scopo era proteggere la laguna e l’attività portuale dalle torbide del Piave. La costruzione dell’Argine di San Marco, sulla destra Piave, da Ponte di Piave alla laguna risale alla prima metà del ’500. L’altra grande opera è il Taglio di Re, per allontanare la foce del Piave da Jesolo, aprendo un altro alveo per riuscire a far defluire le acque».

L’area del Piave era come una palude. Acque meschizze, cioè salate e dolci.

«Sì ma i terreni erano molto fertili e tanti proprietari privati si diedero da fare con interventi di limitate dimensioni, costituendo i primi consorzi di scolo e di difesa, nati proprio con la Serenissima, che operarono per tutto il ’700 e l’800».

Quando decise di intervenire lo Stato?

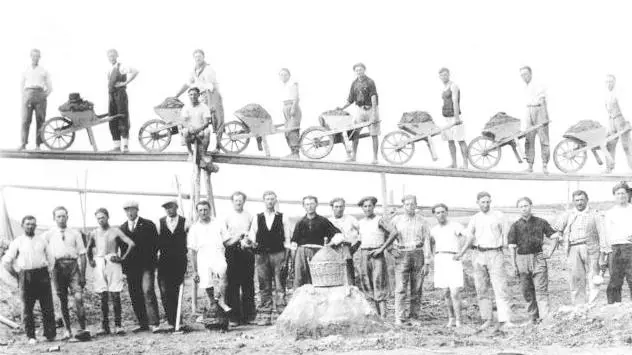

«Nel 1882 la legge Baccarini riconosce il valore igienico e sanitario di alcune importanti opere di bonifica, mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per coprire le spese della loro realizzazione, con contributi tra il 50 e il 60%. Nei primi anni del Novecento, con la disponibilità di maggiori finanziamenti e la diffusione nelle campagne dell’uso del motore, fondamentale per azionare le pompe e prosciugare aree sotto del livello del mare, nacquero i primi grandi Consorzi, l’Ongaro Superiore (1901), il Cavazuccherina (1902) e il Brian (1908). L’impianto idrovoro Cavazuccherina venne ultimato nel 1906».

Poi arrivò la guerra.

«Tutto o quasi si fermò, alcuni impianti vennero distrutti, molti terreni vennero allagati. La linea del fronte si muoveva proprio sui terreni della bonifica. Ma nel dopoguerra la ripartenza fu veloce, perché la competenza tecnica era ormai ampiamente acquisita. È in questa fase che si poté ricominciare a parlare di bonifica agraria. Era inutile prosciugare i terreni se poi non venivano appoderati, cioè “attrezzati” per essere coltivati, con canali per l’irrigazione, con strade, con acquedotti, con i borghi per ospitare i lavoratori».

Quale fu, in questo contesto, il ruolo del primo Congresso regionale veneto delle bonifiche, che si tenne a San Donà di Piave nel 1922?

«Al Congresso risultò subito chiaro che da parte di tutti c’era il bisogno di ritrovare la forza per ripartire, per ricostruire le opere che erano andate perdute ma anche per dedicare maggiore attenzione alla figura umana che tali opere aveva realizzato, al mondo contadino nel suo complesso. Silvio Trentin parlò per la prima volta di “bonifica umana”».

Cosa intendeva Trentin con l’espressione bonifica umana?

«Fu tra gli ideatori del Congresso. Era un esponente della Democrazia sociale. Manifestò la sua preoccupazione per la diffusione della malaria, di cui erano afflitte, solo nel Sandonatese, ancora 20 mila persone. Chiese che i proprietari terrieri mettessero a disposizione gratuitamente il chinino per i braccianti, installassero le zanzariere alle finestre dei lavoratori e avessero maggiore attenzione nell’evitare i ristagni d’acqua, la cosiddetta “piccola bonifica”. Lo scontro con i proprietari terrieri fu molto aspro, soprattutto con la famiglia Sullan, ma sostenuto anche da don Luigi Sturzo, fondatore del Partito popolare, Trentin vinse la sua battaglia. Sul piano teorico mise in relazione la mancanza di educazione dovuta alla povertà con la possibilità della classe contadina di progredire, di crescere dal punto di vista culturale ed economico».

Pochi mesi dopo il Congresso, con la marcia su Roma, l’Italia entrò nella fase più cupa del fascismo. C’è un luogo comune, del quale si fa fatica a liberarsi, che attribuisce il merito delle bonifiche a Mussolini.

«Il percorso della costruzione di nuovi territori attraverso l’opera di bonifica era già iniziato da molto tempo, ed erano già stati raggiunti notevoli risultati. Mussolini fece quello che avrebbe fatto qualsiasi altro capo di governo: arruolò professionisti e tecnici di primo piano, come Arrigo Serpieri. Si investì in opere già iniziate, si affermò l’importanza di appoderare i terreni prosciugati, di predisporre sistemi di irrigazione moderni. Il fascismo ereditò l’idea della bonifica integrale già nata e sviluppata in età liberale. Ma quando, dopo la crisi economica del 1929 prima e dopo l’inizio della campagna d’Etiopia le risorse cominciarono a scarseggiare, concentrò queste risorse vicino a Roma, nell’Agro Pontino, perché la redenzione di quelle terre gli avrebbe dato sicuramente maggiore visibilità in patria e all’estero. Nel secondo dopoguerra, quando ancora la metà dei lavoratori italiani era formata da contadini, le bonifiche ripresero, anche grazie alle risorse del Piano Marshall».

La stagione delle bonifiche è conclusa?

«Direi di no, si può dire che si è aperta una stagione nuova, si parlava già di bonifica ambientale negli anni Novanta del secolo scorso ora si è aggiunta una maggiore attenzione per il rispetto degli ecosistemi, per la difesa della biodiversità, per la valorizzazione di un paesaggio che pur essendo di una “naturalità artificiale” è unico. È un ecosistema ricco e fragile che va tutelato con un’agricoltura sostenibile, un’irrigazione equilibrata e una particolare attenzione rivolta alla transizione energetica: basti pensare a quanta energia è necessaria solo per il funzionamento quotidiano delle idrovore». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia