La Mestre dal 1915 al 1918 tra crisi, lacrime e lutti

MESTRE. «Egregio signor parroco, le mando questa mia, con la quale le faccio sapere che il 30 ottobre (1917) sono rimasto prigioniero. Quindi vorrei pregarlo di farmi questo favore: siccome ho scritto diverse volte a casa mia ma non ho visto ancora risposta, suppongo che i miei genitori siano scappati da Mestre. Ora prego lei, che io lo so quanto è grande la sua carità, di informarsi dove sono andati, abito in via Paolo Sarpi». Così scriveva Giovanni Cambruzzi, caporal maggiore, al parroco del Duomo di San Lorenzo (allora sotto Treviso), don Antonio Pavon.

Il 17 febbraio del 1919 arrivò una missiva al municipio di Mestre indirizzata al sindaco da parte del tenente colonnello Dalla Vecchia, che aveva per oggetto “comunicazione di morte” scritta questa volta a macchina e destinata ad Alessandro Cambruzzi. Si dice che il figlio «già prigioniero di guerra presso il nemico», ha compiuto nobilmente il suo dovere verso la patria e che è deceduto il 10 agosto 1918 per catarro intestinale.

«Da lungo tempo prigioniero nel concentramento di Mauthausen, ho fatto del mio meglio per mantenermi in salute e ho sempre lavorato per accaparrarmi la fiducia dei miei superiori. Con tutto ciò sento che la mia salute va mano a mano scemando». Daniele Mestriner scrive alla Santa Sede, racconta della sua anemia, della sua congiuntivite che lo sta rendendo cieco, della vita che lo abbandona e chiede l'intercessione di fargli ottenere una visita che lo riconosca invalido. La lettera, struggente, è stata girata al parroco. La moglie Carolina rinnova la supplica, scrive i riferimenti del marito, prigioniero numero 42209.

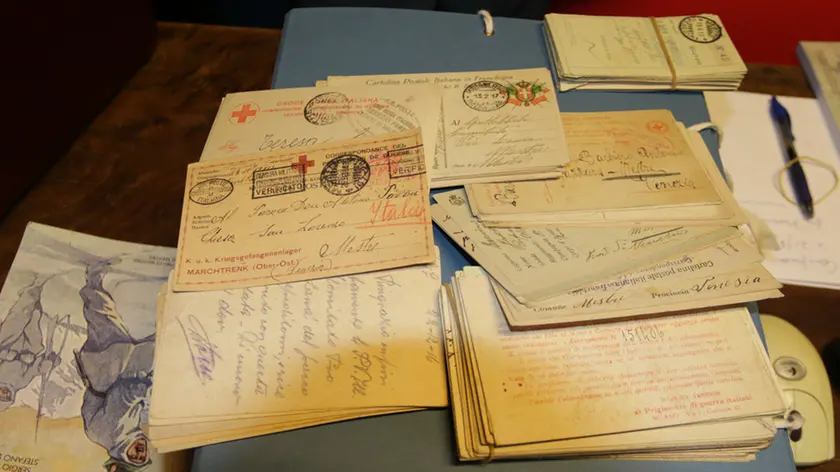

Fanno venire le lacrime agli occhi le cento tra lettere, cartoline e comunicazioni conservate per decenni in un faldone degli Archivi del Duomo di Mestre riportato alla luce dallo storico Sergio Barizza e da ll’archivista Stefano Sorteni. Parole, foto, frasi scritte a inchiostro su pezzi di carta di fortuna che parlano di freddo, fame, morte e tanto amore per le persone care. Strappa il cuore la lettera di Nicolò Diana, che il 13 luglio del 1918 si rivolge al parroco, ricordando che il figlio Cesare, fuochista ferroviario militarizzato, è morto nel bombardamento della stazione. Ma il nome, nei registri del cimitero, è stato trascritto sbagliato, D'Anna anziché Diana. Il padre supplica una correzione, la sola che gli può far ottenere la «fede di morte del figlio» per domandare alla Direzione Ferrovie un indennizzo «perché io oltre ad aver perduto il figlio ho perduto un tesoro, egli era il mio sostegno».

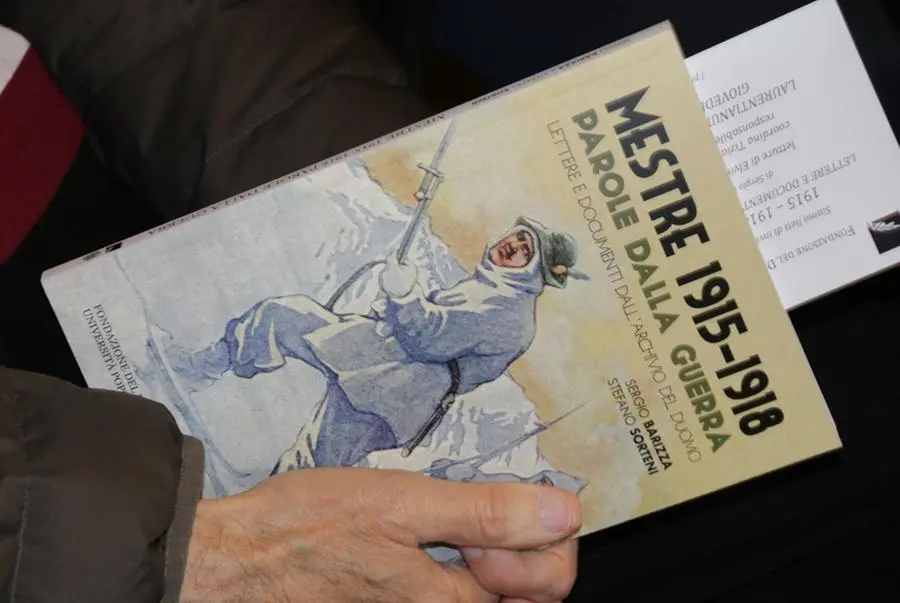

I documenti e le testimonianze dal fronte sono stati raccolti in un volume (per ora stampato in duemila copie) “Mestre 1915-1918. Parole dalla guerra” che sarà presentato giovedì 26 alle 18 al Laurentianum. Un’iniziativa promossa dalla Fondazione del Duomo grazie al presidente Sandro Bergantin e dall'Università Popolare di Mestre (Mirto Andrighetti).

Le lettere - come spiega Barizza - sono state scritte da militari al fronte che chiedono viveri e domandano come stanno i parenti, o dai famigliari che chiedono notizie di militari di Mestre o che per la nostra città sono passati. Riaffiorano le comunicazioni di morte ufficiali e le notizie di persone disperse: in tutto, mettendo assieme anche altre fonti, 380 cittadini deceduti.

Il Comando militare informava il sindaco di Mestre, allora Comune, il municipio contattava il parroco che aveva il compito più doloroso, quello di darne notizia. Tre anni, dal 1915 al 18, che ci restituiscono il fermo immagine di una città in crisi economica prima (il porto chiuso, il grano alle stelle), pullulante di profughi dopo Caporetto. Racconti che travalicano il tempo. «Carissima cugina», scrive Giuseppe Bellato a Caterina, «la neve fioccava dirotta, il vento soffiava che faceva spavento, pareva proprio che ogni cosa di questo mondo fosse giunta alla fine. Ma ti raccomando di esser secreta di queste notizie».

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia