Donatella Di Pietrantonio vince il premio Campiello 2017

VENEZIA. «Ero l'Arminuta, la ritornata. Parlavo un'altra lingua e non sapevo piú a chi appartenere. La parola mamma si era annidata nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza».

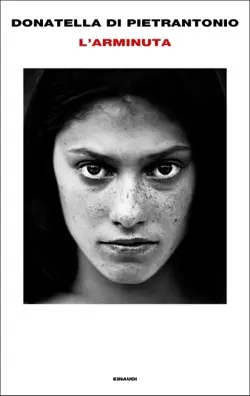

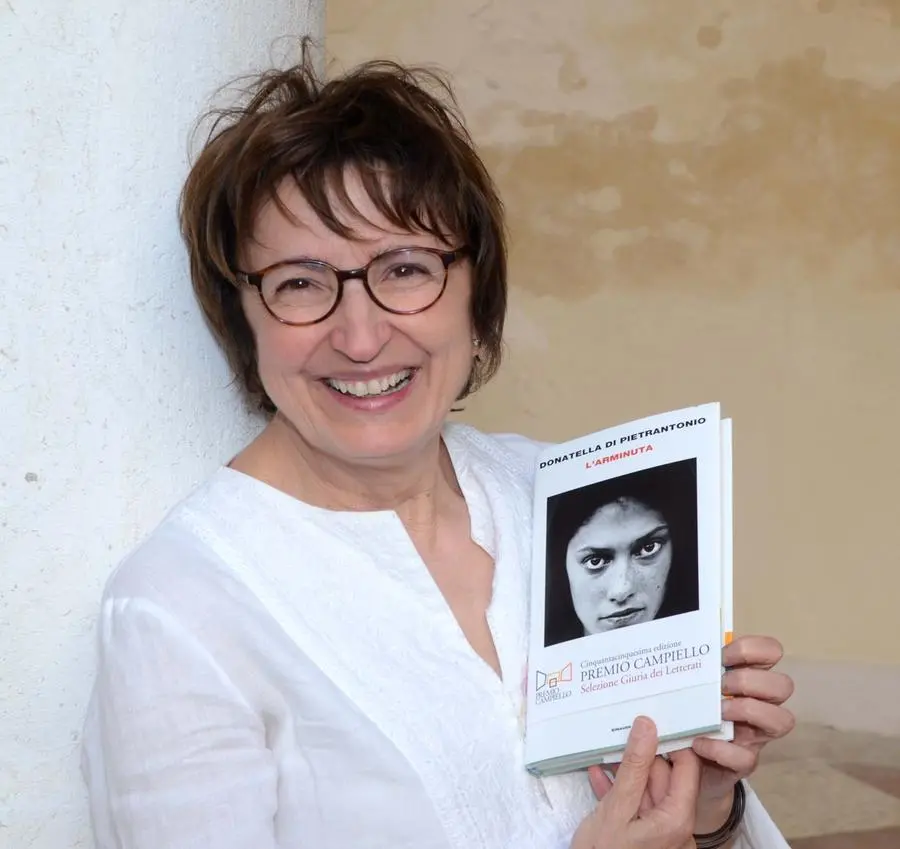

Donatella Di Pietrantonio ha stravinto il Premio Campiello 2017 con L'Arminauta (Einaudi). La giuria le ha tributato 133 voti.

Alle sue spalle Stefano Massini con "Qualcosa sui Lehman" (Mondadori) che ha ottenuto 99 voti. Quindi, nell'ordine, gli altri tre finalisti: Mauro Covacich con "La città interiore" (La Nave di teseo), 25 voti; Alessandra Sarchi con "La notte ha la mia voce" (Einaudi) con 13 voti e Laura Pugno con "La ragazza selvaggia" (Narsilio) con 12 voti.

Probabilmente è la prima volta che a stravincere il Campiello è una scrittrice-odontoiatra. Per Donatella Di Pietrantonio però la scrittura è una seconda casa: nel 2014 aveva già partecipato anche al Premio Strega.

La protagonista del suo romanzo, l’”Arminuta”, la “ritornata”, è una ragazzina che nell’Abruzzo degli anni Settanta, viene forzatamente restituita alla sua famiglia biologica dopo essere stata cresciuta da una coppia di zii. Un viaggio all’inferno da un ambiente piccolo borghese alla realtà cruda di una famiglia povera di denaro e di affetto.

A incoronarla vincitrice della 55esima edizione del Premio Letterario Campiello sul palco del Gran Teatro La Fenice è stato il Presidente degli Industriali del Veneto Matteo Zoppas.

Niente diretta televisiva (la cerimonia con backstage e interviste agli scrittori diventerà un docufilm che sarà trasmesso nei prossimi giorni da Rai 5) e tempi più rilassati.

L'INTERVISTA DELLA VIGILIA (Nicolò Menniti-Ippolito)

Tre romanzi, tutti e tre molto ben accolti dalla critica e apprezzati dai lettori, sono bastati a Donatella Di Pietrantonio per imporsi come una delle voci più autentiche della letteratura contemporanea.

Donatella Di Pietrantonio è abruzzese, fa il medico, vive lontana dal mondo letterario, racconta storie di una Italia marginale, spesso dimenticata, come quella dell'Arminuta, la ritornata, una bambina prima affidata dai genitori ad un'altra famiglia in città, poi restituita, per motivi non chiari, alla famiglia di origine, che non ha mai conosciuto.

Lei ha cominciato a scrivere tardi, c'è un perché?

«In realtà io scrivo da quando ero bambina. Ho sempre scritto, solo che nulla di quello che scrivevo resisteva a una seconda rilettura, così chiudevo nel cassetto o buttavo via. Poi nel 2011 ho scritto "Mia madre è un fiume" e per la prima volta ho pensato che potevo mandarlo a un editore ed è cominciata la storia. Non credo che siano cambiati i miei temi o il modo di scrivere, però è cambiata la motivazione, ho deciso di provare a condividere con i lettori il mondo che raccontavo. Il riconoscimento della critica e dei lettori è stata una spinta formidabile per continuare a scrivere».

Quella dell'Arminuta è una storia vera?

«Da bambina mi capitava di ascoltare le tante storie vere di bambini ceduti da famiglie povere a coppie sterili perché le allevassero. Era frequente, all'epoca, e queste storie colpivano la mia immaginazione. Questo è stato l'innesco. Quello che invece vi è di non ordinario nella storia che racconto è la restituzione, che non avveniva mai, oppure molto raramente».

In tutti i suoi romanzi è centrale il tema della madre, o meglio del rapporto madre figlia.

«La relazione madre figlia è proprio la mia urgenza narrativa; mi interessano gli aspetti oscuri e meno rassicuranti della maternità. Per questo racconto l'opposto della relazione normale che è fatta di accoglimento e cura. Con le mie storie vado dove c'è abbandono, rifiuto. Devo dire che sono in buona compagnia. La letteratura antica racconta storie di questo genere, basti pensare a Medea, e anche molte favole parlano di bambini abbandonati nel bosco».

Quella che racconta è anche una fiaba, per certi versi, però c'è anche molta realtà.

«Sono compresenti entrambi gli elementi. Ci sono elementi fiabeschi: una delle scene fondamentali, quella in cui la madre biologica racconta come sia stata presa la decisione di cederla a un'altra famiglia, ricalca la decisione dei genitori in Pollicino. Dall'altra parte c'è molto realismo soprattutto nella descrizione degli ambienti deprivati del paese della famiglia biologica. Era un mondo povero non solo materialmente, anche nella circolazione degli affetti. Il romanzo è ambientato negli anni Settanta, in un paese isolato, e questo fa la differenza. Perché significa essere in ritardo di dieci, di venti anni, soprattutto allora, quando ancora raggiungere i piccoli posti era difficile».

C'è anche l'Abruzzo come protagonista, e anche l'abruzzese come lingua.

«L'ambiente è quello. Il contesto ambientale, paesaggistico ha importanza in questa storia. Quanto al dialetto inizialmente avevo pensato di non utilizzarlo, facendo parlare alla famiglia biologica un italiano estremamente semplificato. Poi però mi sono accorta che avrei tradito quei personaggi, perché non si sarebbe compreso che uno degli aspetti della povertà è anche la povertà linguistica, la limitatezza nella scelta delle parole. Nel mio dialetto ci sono molti termini per definire gli oggetti, per esempio si può dire zappa in tanti modi diversi a seconda delle caratteristiche. Ma mancano le parole per esprimere sentimenti come l'amore. Non potevo rinunciare a questo».

E allora ecco il dialetto.

«Sì, ma senza compiacimenti, l'ho usato con molta misura».

Di professione lei è medico. Questo la mette in contatto con le persone, con le storie: è una postazione privilegiata per guardare alla realtà?

«Sì, almeno secondo la mia esperienza personale. Io faccio la dentista, ma credo che non si possa mettere le mani in bocca alle persone senza creare una relazione, che è certo la relazione medico-paziente, ma anche una relazione umana. Del resto una volta la figura del medico scrittore, umanista era abbastanza diffusa. Oggi è forse obsoleta, ma mi piace pensare che possa essere recuperata modernamente quella dimensione della relazione che la medicina ha perso. Nessuna cura è possibile senza relazione, senza considerare la persona nella sua totalità».

Il Campiello cosa rappresenta per lei, che è abbastanza nuova al mondo letterario?

«È una esperienza molto diversa da quelle avute finora. Ed è anche una esperienza molto bella sia per l'incontro col pubblico, sia per il rapporto con gli altri scrittori, di cui ora sto leggendo i libri. Forse questa è una cinquina fortunata ma è una bella esperienza andare insieme a presentare i nostri libri. Si crea uno scambio di opinioni, di esperienze. Per un problema personale ho dovuto saltare qualche tappa e i messaggi di vicinanza che mi hanno mandato mi hanno commosso».

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia