“Common Ground” è una rinascita e il futuro è nella nostra memoria

di Enrico Tantucci

VENEZIA

Continuità, contesto, memoria. Sono il «terreno comune», le parole d’ordine, su cui David Chipperfield - l’architetto britannico direttore della tredicesima edizione della Biennale Architettura di Venezia, che ha vissuto ieri il suo primo giorno di vernice - ha chiamato a dialogare i suoi colleghi, con «Common Ground», come si intitola appunto la sua esposizione, che sarà inaugurata il 29 agosto e resterà aperta sino al 25 novembre.

Se un archistar come Rem Koolhaas, chiamato a ristrutturare il cinquecentesco Fontego dei Tedeschi in laguna per farne un grande magazzino, grida «al diavolo il contesto», scatenando le ire dei puristi, Chipperfield - che ama Venezia e l’Italia al punto da definirla patria spirituale dell’architettura - al contesto, invece, ci tiene eccome e per questo ha chiesto agli architetti invitati a questa edizione della Biennale di parlare della propria idea di architettura, prima ancora che dei propri progetti, a riflettere, parole sue, «sull’apparente mancanza di intesa tra la professione e la società».

«Agli architetti - sottolinea - non ho chiesto cosa fanno, ma qual è il contributo che danno all’architettura. Perché abbiamo bisogno degli architetti, ma questa è un’esposizione di architettura e non di architetti».

Il risultato è una mostra appassionante, tesa, vibrante, mirabilmente impaginata, nei 69 progetti selezionati, tra il Padiglione Centrale dei Giardini e l’Arsenale, dalle Corderie alle Artiglierie, in cui la fotografia ha ormai definitivamente preso il posto della tavola progettuale e in cui la storia dell’architettura dell’arte è una trama sottile - quasi un monito - che comunque compare in ogni riflessione sul nuovo modo di costruire nel mondo e sulla stessa omologazione. Quella che documenta ad esempio, il fotografo tedesco Thomas Struth, con le quattro “stazioni” di . “Unconscious Places” all’Arsenale, che ci mostrano come gli scenari urbani delle grandi città, da New York a Shanghai, tendano ormai tutti a assomigliarsi, con una progressiva perdita di identità.

Ad accogliere i visitatori al Padiglione centrale dei Giardini, la polemica installazione “The Politics of Bricolage”, di Alison Crawshaw, sulla storia dei piani di regolatori di Roma e il trionfo degli abusivismi edilizi conseguenti, seguita dall’installazione in mattoni di Kuehn Malvezzi, con Candida Hofer e Armin Linke, che ci introduce subito al tema del fare, materialmente architettura, anche attraverso le immagini di un’arte antica come quella dei Maya di Machu Picchu, evocata da splendide immagini.

Ma c’è spazio anche per la Venezia “invisibile” di un architetto veneziano come Mario Piana, recuperata attraverso il restauro paziente dei suoi monumenti, come la Chiesa dei Miracoli. Lo Studio Oma - quello di Rem Koolhaas - propone un’interessante installazione sul contributo di “sconosciuti” architetti di edifici pubblici degli anni Cinquanta di alcuni dei principali Paesi europei. La mostra è inframezzata dal contributo di artisti, come Olafur Eliasson - con le sue ultime installazioni sperimentali su tema della luce - ma mostra anche le opere di grandi architetti di punta, che siano le forme organiche di Zaha Hadid, lo Shard London Bridge di Renzo Piano, che è il grattacielo più alto d’Europa, o la Hongkong and Shanghai Bank di Norman Forster.

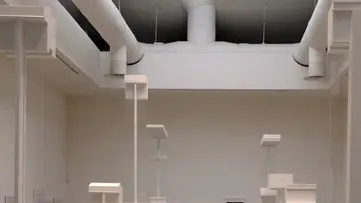

Il grande architetto britannico dà il segno anche al percorso delle Corderie con “Gateway”, l’installazione luminosa che avvolge i visitatori con i nomi degli individui che dall’antichità ai giorni nostri hanno influenzato le nostre concezioni architettoniche e urbanistiche, insieme alle immagini in movimento delle nostre realtà urbane. Impossibile, naturalmente, citare tutte le suggestioni che offre “Common Ground”, dalla straordinaria installazione di Anupama Kundoo, che porta all’Arsenale un pezzo di architettura indiana, al ristorante venezuelano funzionante ricostruito alle Corderie, al raffinato citazionismo architettonico dei candidi “particolari” di Toshiko Mori.

Al progetto di recupero di un’isola distrutta dal recente tsunami giapponese a cui lavora Kazuyo Sejima, che ha preceduto Chiiperfield alla guida della Biennale Architettura. Ma se la sua è stata una mostra elegantemente minimalista, quella di Chipperfield ci riporta nel pieno del dibattito su cos’è oggi l’architettura contemporanea, non solo una sommatoria di architetti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia