Cinque progetti per ridare lustro all'Arsenale di Venezia

VENEZIA. Una Fondazione pubblica per attuare in tempi brevi progetti di rilancio dell'Arsenale compatibili con la sua storia. E sottrarre la città al «dilagante business del turismo di massa».

Per l'Arsenale non mancano i progetti o le idee. Ne sono arrivati a decine, fin dagli anni Settanta, via via che la Marina militare ha dismesso gli spazi che le erano da secoli assegnati. Ma adesso il Forum Futuro Arsenale li ha messi nero su bianco. E inviati al Comune come proposta per il «Piano degli Interventi, approvato dalla giunta lo scorso anno.

Quarantadue pagine in cui si traccia un futuro possibile per quello che è stato per secoli il simbolo della potenza marinara della Serenissima. Occasione storica, sostiene il Forum presieduto da Roberto Falcone, per valorizzare i mestieri storici di Venezia e riappropriarsi di una parte fondamentale della città, dal 2012 di proprietà del Comune.

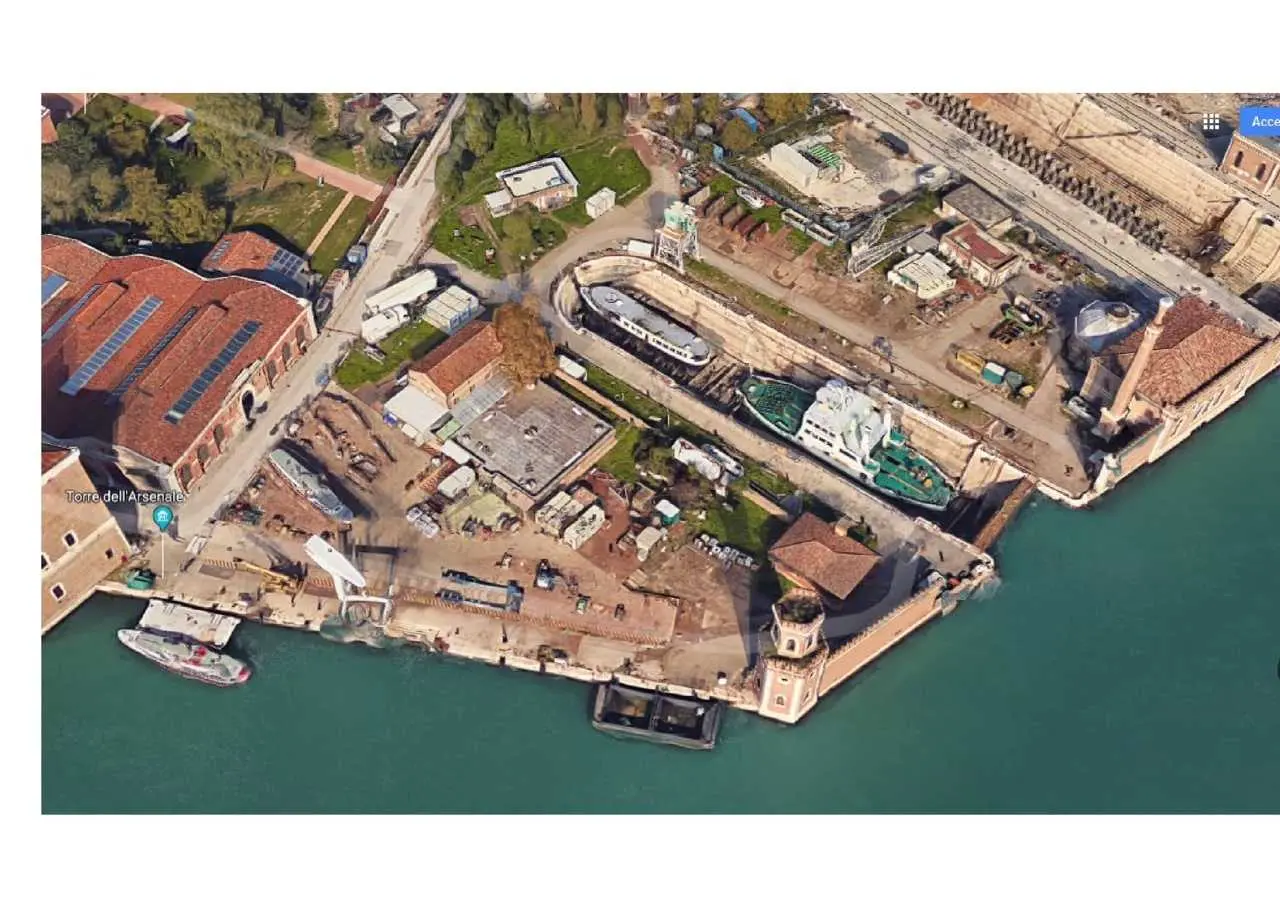

Cosa si potrebbe fare all'Arsenale? La parte immediatamente utilizzabile è quella delle Tese a Nord , gli scoperti e le aree dei bacini di carenaggio. Anche questi «monumenti» unici nel loro genere in tutto l'Adriatico.

La prima proposta riguarda il recupero di queste aree. Occupate fino a qualche anno fa dalla manutenzione navale, oggi abbandonate. Il Comune ha scelto nel 2010 di spostare i cantieri Actv a Pellestrina, nell'ex cantiere De Poli.

Il bacino Grande oggi è occupato dal Consorzio Venezia Nuova per la manutenzione delle paratoie del Mose. Previsto anche un grande edificio già progettato e approvato tra le polemiche dalla commissione di Salvaguardia.

«Ma in questo modo», dice da tempo l'urbanista Stefano Boato, «si trasforma l'Arsenale Nord nel magazzino del Mose, e si preclude un progetto unitario di rilancio».

La prima proposta, già avanzata al Magistrato alle Acque e al Comune è quella di spostare la manutenzione delle paratoie a Marghera. E di lasciar libera l'intera area dei Bacini. Lì potrebbe trovare posto la nuova cantieristica veneziana.

La manutenzione di yacht e navi medio grandi nel primo Bacino, dei mezzi delle flotte pubbliche (vaporetti, motobattelli, chiatte) nel Medio. E infine nel bacino Piccolo (90 metri per 20) l'attività cantieristica di restauro di barche classiche e moderne, comprese quelle della Marina militare.

Il progetto prevede anche il recupero delle «Forge storiche», officine fabbrili di epoca austriaca ospitate nella Tesa delle Nappe, in Arsenale Nord, oggi da restaurare. Anche i Tesoni delle Galeazze, vicino all'apertura sulla laguna Nord delle mura dell'Arsenale, andrebbero recuperati e restaurati.

Per accogliere artigiani e attività di falegnameria, fabbri, remeri e squerarioli. Con il progetto di ampliamanto del Museo Navale si potrà realizzare il grande «Museo Diffuso», con visite al pubblico da realizzare negli spazi scoperti e nella Tesa 113, vicino all'attuale sede di Thetis e del Cnr.

Per garantire l'accesso si potrà pensare a un traghetto in forma stabile tra le due parti dell'Arsenale, attraverso la Darsena Grande, anche con barche a remi.

«Tutti progetti che si potrebbero realizzare subito», si legge nella memoria presentata dal Forum al Comune. Chi paga? La formula della Fondazione prevede che i soggetti interessati possano ricevere dal Comune proprietario la concessione in cambio di restauri che potrebbero essere finanziati con mutui.

Una volta avviato il progetto, le attività potrebbero anche autosostenersi. Creando un'occupazione di almeno 12-15 addetti con un introito di 400 mila euro l'anno, che potrebbe aumentare del 25 per cento il secondo anno.

Guarda: l'ingresso in Arsenale Nord, video a 360 gradi

Utopia? I soci del Forum, che comprende persone di provenienza culturale e politica molto diversa, sono convinti di no. L'Arsenale nella sua bellezza è già un'opportunità. E come si è fatto in altre parti con strutture molto meno prestigiose ad esempio con il museo del Mare di Genova il suo riutilizzo è possibile.

Partendo proprio dalla grande superficie (270 mila netri quadrati, circa un sesto dell'intera città), dai due specchi d'acqua interni (Darsena Grande e Galeazze). E dalle strutture in gran parte originali che risalgono al Cinquecento nella parte storica. Edifici di epoca austriaca e ottocenteschi a sud.

Per il Forum, una scommessa che si può vincere.

Ecco, a cura di Vera Mantengoli, cosa prevedono i cinque progetti di rilancio presentati dal Forum Arsenale nel proprio documento, che qui sotto presentiamo in forma integrale. Potete leggerlo, ingrandirlo, scaricarlo. (il testo prosegue più sotto)

IL PRIMO PROGETTO: DUE CANTIERI NAVALI NELL'AREA EX ACTV

Il primo dei cinque progetti, ideato da Alberto Bernstein e Roberto Falcone, propone l’insediamento di due cantieri navali nell’area ex Actv, situata nell’ Arsenale Nord.

«I cantieri che lavorano attualmente a Venezia sono soffocati perché manca lo spazio, penso per esempio al Cascarilla di Cannaregio» spiega Bernstein. «Qui quei cantieri sarebbero nel posto giusto e avrebbero la possibilità di un’area più grande dove poter crescere e intercettare così un mercato che oggi è precluso proprio per la precarietà della situazione. Se sai che hai lo spazio per lavorare, allora inizi anche a investire».

Bernstein si riferisce non solo alla riparazione di barche da lavoro (in ferro e in resina, a motore) e da diporto (in legno e resina, a vela e a motore), ma anche a quelle storiche in legno.

«Adesso questa tipologia di cantieri non è presente a Venezia» prosegue, «ma lo è a Viareggio, a Rimini, Cesenatico e anche a Trieste, dove si restaurano yacht storici con attività che rendono milioni. Anche qui si potrebbe fare, ricreando le attrezzature di una volta, con elementi in ottone e non in acciaio. Le società si potrebbero avvicinare a un ampio mercato nazionale e internazionale».

Nell’area individuata ci sarebbe spazio anche per forgiare i metalli indispensabili, un’officina per la forgiatura è già esistente e risale al 1910. Un’altra è stata vandalizzata, un motivo in più per far capire che la presenza del lavoro e delle persone tutelerebbe anche questo immenso patrimonio.

Due sarebbero i cantieri fissi, destinati a quelle società selezionate mediante evidenza pubblica che presentano un progetto di recupero finanziario. I cantieri sarebbero il perno di una serie di attività lavorative che potrebbero aggiungersi, come la società di gestione del bacino (secondo progetto) e l’officina.

«Noi abbiamo presentato quello che è immediatamente fattibile», continua Bernstein. «In futuro però potrebbe crearsi una vera scuola di formazione nautica, ma questo va costruito. Ora invece vorremmo che queste attività partissero, anche perché basta relativamente poco come investimento da parte dell’amministrazione».

Il Comune dovrebbe occuparsi degli allacciamenti, sfruttando anche il fatto che quell’area è già attrezzata in parte dal Consorzio Venezia Nuova. L’idea è che questo tipo di interventi tecnici si possa comunque finanziare con i soldi che l’amministrazione ricaverebbe dall’affitto.

Per dare un’idea degli spazi: l’area è di 4.200 metri quadrati di cui 700 coperti da edifici esistenti e 3.500 attrezzati e parzialmente coperti. Qui si potrebbe subito avviare il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni, la riparazione e la manutenzione dello scafo completo, lo smontaggio dei sistemi di propulsione per circa una dozzina di imbarcazioni.

Un’altra parte sarebbe dedicata alla creazione di un’officina meccanica, una fabbrile e un’ampia falegnameria con magazzino per conservare legname e tutti gli altri prodotti chimici o vernici. Per gli uffici e l’archivio sarebbero sufficienti 50 metri quadrati di coperti, mentre il doppio sarebbe riservato ai bagni.

«Il progetto lo abbiamo ideato confrontandoci con le persone che lavorano nei cantieri della città» afferma Bernstein. «Qui dovrebbero alla fine trovare spazio una quarantina di lavoratori, ma la sua forza è che sarebbe una sorta di incubatore». Il primo risultato sarebbe vedere come si dà vita a realtà che sono a rischio, come dimostrano i circa 350 lavoratori del settore in città che lottano ogni giorno per sopravvivere in una città che sembra non avere spazio per loro.

IL SECONDO PROGETTO: GESTIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO

Pochi le hanno viste, ma nell’ Arsenale ci sono tre grandi vasche, due abbandonate e una poco usata. Sono i bacini di carenaggio, impregnati di storia, di manodopera specializzata e di una grande passione per la laguna.

Le tre vasche sono suddivise per dimensioni: la piccola di 91 metri è adatta ad accogliere imbarcazioni da diporto, la media di 160 metri arriverebbe a contenere yacht, superyacht (50 metri) e megayacht (oltre 100 metri) e la gigantesca di 250 metri è quella dove il Consorzio Venezia Nuova ha previsto di pulire le paratoie del Mose.

Siamo nell’ Arsenale Nord: il primo progetto proponeva di insediare due cantieri navali. Il secondo, complementare, dimostra come almeno due delle vasche limitrofe, quella grande e quella piccola, sarebbero pronte per l’uso.

«Il Consorzio Venezia Nuova non usa sempre il bacino grande» spiega l’ingegnere Roberto Falcone che, con l’architetto Alberto Bernstein, ha avanzato l’idea. «La nostra proposta è che per svolgere le operazioni di pulizia del Mose, il Consorzio utilizzi l’area 46 di Marghera, già predisposta, con i finanziamenti già stanziati per la bonifica».

L’idea di Falcone e Bernstein è infatti quella di rendere le tre vasche sempre attive, primo perché sono tre gioielli, sia da un punto di vista funzionale che estetico, secondo perché avviando attività di manutenzione di piccole e grandi imbarcazioni, si darebbe prestigio al posto e attirerebbero molti soldi.

«A scuola» prosegue Falcone, «mi hanno sempre insegnato che un buon ingegnere per il 95% copia i buoni progetti ed è quello che sto facendo, basta guardare Trieste e come ha riutilizzato gli spazi. Perché non possiamo farlo anche noi dato che è già tutto predisposto?».

Per i non addetti ai lavori: le vasche servono per fare manutenzione delle barche. In pratica una barca entra in un piccolo o medio bacino e, una volta all’interno, l’acqua viene pompata fuori, in modo che rimanga asciutta e disponibile per essere sistemata.

La grande vasca si potrebbe liberare se il Consorzio accettasse di spostarsi per questo tipo di operazioni, la piccola sarebbe già disponibile, mentre la media è fuori uso ora. È l’unica che comporterebbe un investimento da parte del proprietario, il Comune.

I lavori che dovrebbero essere affrontati subito sono: la sistemazione dei piazzali e delle vie di corsa per la movimentazione via terra delle imbarcazioni, la costruzione delle recinzioni fisse e mobili e l’allestimento di un ufficio tecnico e amministrativo. Il resto, bagni e uffici, sarebbe di competenza di chi prende lo spazio in concessione.

«Abbiamo inviato una lettera al governatore Luca Zaia e perfino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere di intervenire e trovare un accordo con il Consorzio» aggiunge Falcone. «Nessuno ci ha mai risposto».

Le vasche sono state con il passare del tempo abbandonate: la manutenzione di Actv è infatti stata spostata a Pellestrina e le altre imbarcazioni che c’erano a Sant’Elena andranno al Tronchetto. Oltre ai cantieri navali previst, i bacini potrebbero essere utilizzati dagli operatori attivi nella manutenzione delle opere, dagli altri già insediati nell’ Arsenale (Ismar e Thetis) e da altre imprese.

«È un peccato che nulla si muova» conclude Falcone «perché quello che noi proponiamo è basato su calcoli e spese che conosciamo per lavoro e che abbiamo poi verificato confrontandoci con la città, per esempio con il cantiere Casarilla. Questo tipo di attività avrebbero una ricaduta occupazionale ed economica sul territorio eccezionale».

IL TERZO PROGETTO: RECUPERO DELLE FORGE OTTOCENTESCHE

Fabbri e carpentieri sono pronti a riaccendere il fuoco per forgiare il ferro. Il terzo progetto dell’Associazione Forum Futuro Arsenale ci porta all’interno delle tese Ex Officine Calderai e Fabbri, affacciate sul cosiddetto stradal de campagna, il percorso che porta nell’ Arsenale Sud.

È qui che da subito potrebbero insediarsi quattro fabbri, capaci di far ripartire altrettante forge ancora in buono stato, una con una cappa ancora funzionante.

«Gli spazi sono della Marina Militare che ovviamente dovrebbe decidere» racconta Alessandro Ervas, ideatore con Adriano De Vita della proposta «Crediamo che potrebbe essere interessata al ripristino delle forge e di un’attività fondamentale per le manutenzioni e riparazioni dei propri mezzi storici e da regata, nell’ottica che le tese siano aperte sempre».

Il dialogo con la Marina Militare è stato avviato nel 2004, in occasione dei 900 anni dell’ Arsenale.

«Grazie all’Archeoclub siamo entrati in contatto con la Marina» prosegue Ervas «Lo scopo era riaprire le forge e riunire per l’anniversario i discendenti dei fabbri che lavoravano all’ Arsenale, molti provenienti in origine dalla Val Sassina. Di questi ne sono rimasti circa 25, a Venezia Tenderini e Bertoldini».

Negli anni sono stati organizzati corsi di archeometallurgia, invitando scuole di diversi gradi. Insomma, anche l’aspetto educativo è già stato collaudato e funziona, ma nel progetto c’è molto altro, dalle dimostrazioni di forgiatura aperta al pubblico, alla collaborazione con le istituzioni e gli artisti della città.

Ervas, fabbro e restauratore con una formazione da orafo, e De Vita, consulente e membro del Progetto Faro, conoscono il posto da oltre dieci anni. Sognano di poter riaccendere il fuoco e magari un giorno entrare nell’Unione Europea Città del ferro, un circuito di luoghi dove sopravvive l’arte di Efesto.

Le tese in questione sono state costruite a metà Ottocento sotto la dominazione austriaca, come si evince dalla forma delle incudini, e hanno un potenziale di lavoro per circa 25 persone, senza contare le numerose attività che si moltiplicherebbero.

«Si potrebbero realizzare oggetti che vanno dalle ancore ai grilli per le navi, passando per i trofei per le regate veneziane, fino a vere opere d’arte» continua il fabbro Ervas.

«Pensate per esempio a uno scultore che viene alla Biennale e che potrebbe forgiare qui le sue opere. Noi puntiamo a conservare una tradizione tecnica fatta di migliaia di anni di esperienza, mantenerla in vita significa mantenere vivo un linguaggio e una capacità di approccio a questo linguaggio».

Siamo dopo la Tesa 105, ancora più in là della Torre Porta Nuova. C’è un altro posto che potrebbe essere ripristinato, anche se in questo caso bisognerebbe investire subito.

Sono le Tese alle Nappe, un gioiellino di architettura di proprietà del Comune con manufatti unici come le cappe a cappello di Doge, purtroppo completamente abbandonati. All’interno di una tesa ce ne sono una decina che conservano la cappa sporgente a forma di cappello di Doge, dove sotto si può forgiare il fuoco.

«Sono di origini francesi, ma anche da un punto di vista di bene culturale andrebbero sistemate» spiega Ervas «Di sicuro qui si lavoravano già i metalli, come si vede dalla terra battuta, usata perché non scoppiasse dal calore».

Il principio che dovrebbe spingere l’investitore è lo stesso degli altri progetti: una volta avviata l’attività, i soldi verrebbero restituiti. Prevedendo mila euro all’anno, i soldi (attorno ai 400 mila euro) sarebbero recuperati in un arco temporale non superiore ai quattro anni. «Potrebbe essere un centro che attira artigiani anche a livello internazionale» conclude Ervas «Archeologi, restauratori, chimici, metallurgisti e squerarioli, artisti e storici, in un crogiolo di idee e mestieri assolutamente unico e costruttivo».

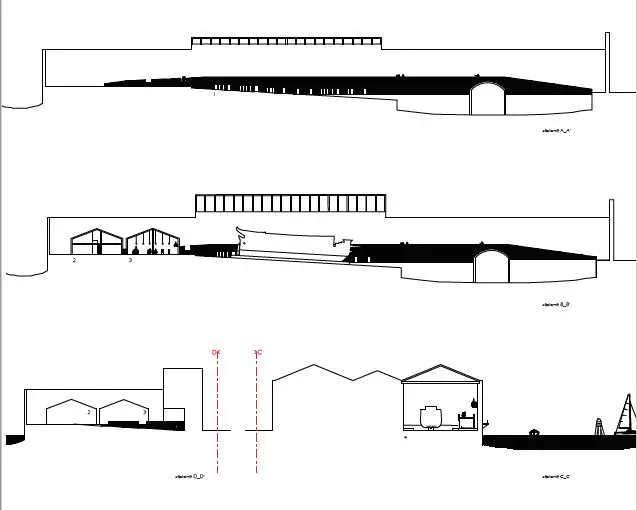

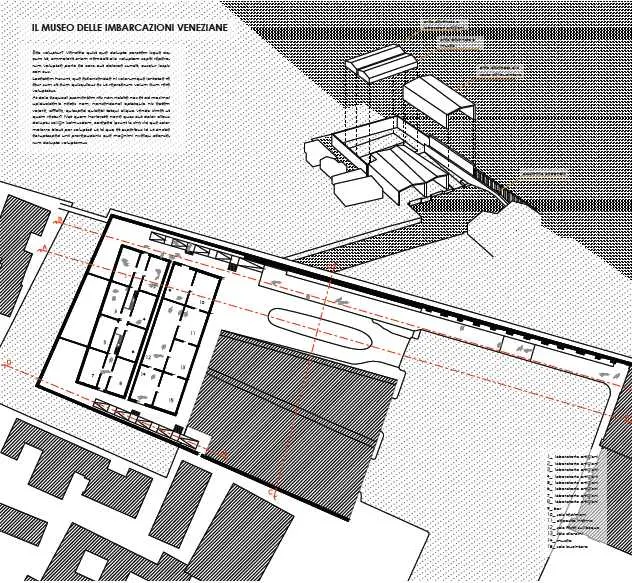

IL QUARTO PROGETTO: MUSEO VIVO DELLE IMBARCAZIONI VENEZIANE

Hanno trasportato il legno per costruire Venezia, aiutato i lavoratori a muoversi per i canali e sono state l’orgoglio degli artigiani: oggi giacciono abbandonate qua e là, tra Forte Marghera e lo Squero Casal dei Servi a Cannaregio.

Sono le barche tradizionali da lavoro raccolte negli anni dall’associazione Arzanà che, in sinergia con altre realtà come Fondazione Bucintoro, il Caicio, Nuovo Trionfo e Vela al Terzo, hanno proposto all’interno del Forum Futuro Arsenale il quarto dei cinque progetti: «Il Museo Vivo delle Imbarcazioni veneziane».

Nel dossier inviato all’amministrazione, con l’illustrazione dei progetti che potrebbero partire subito, c’è anche la valorizzazione di un patrimonio collettivo che rischia di sparire per sempre.

«Si tratta di un centinaio di tipologie di barche antichissime e uniche che testimonia una mentalità di pensare la laguna viva che merita di essere conservata e promossa» spiega Giorgio Suppiej, presidente dell’Arzanà.

«La nostra idea è di raccontare il rapporto tra Venezia e le sue imbarcazioni accompagnando il pubblico ad ammirare sia quelle esposte, sia quelle che potremmo conservare in acqua. Pensiamo alla peata che trasportava i legni per costruire le basi della città, ma ce ne sono tante altre da esporre che abbiamo, da decenni chiediamo uno spazio».

Arzanà ha pensato tutto nei dettagli e in grande. Siamo alle Tese delle Galeazze, costruite nel 1569 per la Battaglia di Lepanto. Le prime due sono senza tetto e avrebbero bisogno di un restauro. Qui all’interno potrebbero essere trasportate le barche dell’Arzanà da Forte Marghera. Nella tesa adiacente c’è quella che custodisce le bissone del Comune.

«Abbiamo l’archivio della storia di queste imbarcazioni, con tanto di disegni e schizzi dei falegnami», prosegue Suppiej. «Perché tenerle chiuse tutto l’anno e farle uscire solo per la Regata Storica?».

L’idea è quella di allestire un inizio di museo con pannelli che raccontino al pubblico la storia, magari per la Festa della Sensa il cui presidente è Suppiej. In realtà non è solo un’idea. Tre esperti del Ffa, la docente di conservazione di monumenti storici Esperia Iliadou e gli architetti Massimo Rigo (già presidente Sette Mari) e Francesco Calzolaio, hanno steso un’ipotesi progettuale.

«È il telaio di tutto il progetto del Ffa che non vede solo noi, ma anche per esempio il Caicio che ha raccolto altre imbarcazioni tradizionali e le restaura, coinvolgendo anche molti giovani».

In effetti ogni progetto deve essere pensato come parte complementare dell’altro: «Se ci fossero i fabbri con le forge, i bacini per il carotaggio, lo spazio degli artigiani che intagliano, i battiloro veneziani, unici in Europa, l’ Arsenale recupererebbe le sue funzioni e sarebbe accessibile a tutti» continua Suppiej.

«A questo punto si potrebbe pensare ancora più in grande: progetti studiati con chi ne sa, perché qui c’è anche il Bucintoro i cui lavori devono essere ripresi».

Il Ffa immagina infatti che questi spazi non servirebbero soltanto agli artigiani attuali, ma anche ai futuri giovani che studiano a Venezia, per esempio agli studenti dell’Istituto d’Arte, e che potrebbero avere un laboratorio di straordinarie potenzialità.

Non è finita. Grazie alla lungimiranza degli appassionati, sono stati acquistati anni fa dal corder Renzo Inio della Giudecca anche i macchinari del Cinquecento per realizzare le corde che, se sistemati, potrebbero funzionare ancora ed essere utilizzati.

«Immaginate l’ Arsenale di nuovo in funzione» conclude Suppiej, «con la possibilità per i cittadini di vedere le barche veneziane, magari con il museo della gondola. Insomma com’è possibile che a Venezia non ci sia un percorso nelle imbarcazioni tradizionali?».

IL QUINTO PROGETTO: ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

«Giorno dopo giorno Venezia perde dei pezzi. Il grosso lo abbiamo già perso, ma sembra si stia facendo di tutto per perdere anche quello che rimane».

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia